Sul calcio, Giorgio Manganelli ha idee chiarissime: guai ai vinti? No, guai a chi vince.

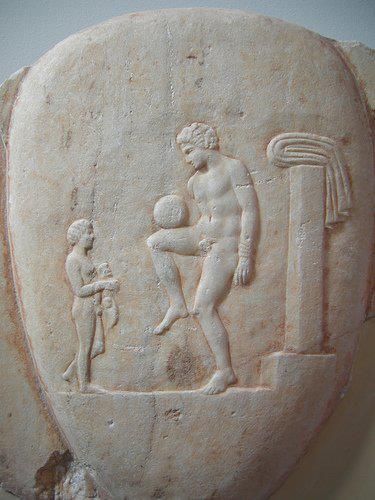

A prima vista, sembra semplice: un gran prato rettangolare, ventidue giovanotti in uniforme sommariamente araldica, una palla di cuoio, due reti alle estremità del rettangolo; la contesa riguarda chi e quante volte riesce a mandare quella palla nell’una o nell’altra rete, superando, con l’astuzia o la mera brutalità, la resistenza della banda avversa. È domenica, dappertutto c’è gente che non sa cosa fare; pigramente, qualcuno «va alla partita»; paga il biglietto, si diverte, ammira, deplora, commenta, torna a casa. Oh no, non è così semplice. Forse le cose stanno a quel modo nell’empireo, dove è sempre domenica, e si è sempre pigri, felici e virtuosi. Ma si veda, ad esempio, la partita da un punto di vista sociologico: sul prato ventidue ragazzotti incolti e milionari si contendono una palla, mentre sulle tribune migliaia di salariati e stipendiati urlano e ondeggiano. Parrebbe una immagine rudemente didattica della lotta di classe. Una volta tanto i gladiatori sono facoltosi; alla fine dell’incontro, come usa, gli sconfitti verranno sveltamente sterminati. A questo modo, non senza sano divertimento, si elimina una classe sociale, dopo averla pubblicamente degradata a oggetto di ilare ludibrio.

Ma nemmeno questa descrizione pare esauriente. Il pubblico, infatti, è diviso in settori favorevoli alla soppressione fisica dell’uno o dell’altro gruppo di giocatori; di rado, come sarebbe ragionevole, di entrambi. Dunque, al furore mercenario che contrappone le due schiere, un altro corrisponde sulle tribune, del tutto gratuito, e pertanto non privo di caratteri nitidamente demenziali. Infatti, col procedere della partita gli spettatori sempre meno ricorrono alle parole, noiosamente dilatorie, e si esprimono per berci corali, digrigni, esplosioni di bave, per concludere nell’esercizio di una elementare violenza. Da qualche tempo, scrivono i giornali, il comportamento del pubblico assume caratteri sempre più drasticamente delinquenziali. È da prevedere che in breve gli spettatori sportivi, già ora tenuti in sospetto, verranno schedati, come una volta la si usava con i giocatori di dadi egli assidui dell’osteria; gli abituali, poi, come criminali incalliti su cui è lecito sparare a vista. Psichiatri reazionari, alla Lombroso, descriveranno i caratteri facciali dello spettatore medio, mentre gli psichiatri progressisti, unitamente ad alcuni ecclesiastici, proporranno il razionamento delle partite, da accordare in dosi proporzionali alla maturità psichica dell’uno o dell’altro sportivo.

La visione del mondo calcistico, muovendo dalla psicopatologia e passando per il livello della malavita, punta verso il patriottismo e la guerra; e da questo complesso itinerario discendono effetti curiosamente allucinatori. Tempo addietro, la repubblica italiana trascorse giorni di delirio collettivo, dovuto al fatto che una squadra – come si chiamano tecnicamente le bande – che si era scelto il nome «Italia», aveva «sconfitto» – si noti il termine – altre squadre i cui nomi erano stati ovviamente tratti dall’Almanacco De Agostini, come una volta i villici sceglievano sul calendario nomi ingegnosi e lussuosi per i neonati, o come tuttora nella sezione toponomastica del Campidoglio si scovano sulle enciclopedie nomi di piante e poeti cui intitolare le vie: ontani e Batacchi. Bene: quella coincidenza onomastica aveva scatenato una identificazione nazionale. Che buffo: dopo tutto ci sono donne che si chiamano «Italia», e nessuno pensa di morire per difenderne i confini, né gli eventuali crolli della loro virtù vengono confusi con la breccia di Porta Pia. Molti, osservando alla televisione le prestazioni della squadra, si saranno chiesti: in che senso questi aurei, pelosi polpacci, questi callas e maciste, sono «Italia» o, come dicono gli sportivi in communication mystique, sono «noi»? Si tratta di una rappresentanza, o delega, regionale? E, in tal caso, la difesa sarà l’eroico arco alpino, e il centro campo farà da Emilia – magari l’ombelico gli farà da bassa parmense, e il pettignone da Romagna? O sarà una rappresentanza sociale? Che so io, l’ala destra fa da clero, i rentiers alla difesa, qualcun altro sta per gli imprenditori piccoli e medi? O è una allegoria? Ma dove sono le torri svettanti sul cranio, dove, di grazia, le generose poppe? L’allucinazione è patente. E tuttavia in Italia circolano varie decine di persone sopravvissute ad una recente partita solo perché una banda denominata «Brasile», come un certo tipo di caffè, aveva battuto quella tale «Italia». La vittoria, infatti, avrebbe reso apparentemente fondato il miraggio, e l’omonima nazione sarebbe stata travolta in una dionisiaca orgia sacrificale; mentre la sconfitta placa il delirio, disperde gli incubi, ci rende salutarmente ridicoli e preserva le nostre vite. Guai ai vincitori. Chi vuole, tenga d’occhio; meglio se sugli schermi mortificati della televisione, questi sublimi linciaggi; si può anche giocare, perché no? Ma l’importante è perdere.

Da Giorgio Manganelli, Lunario dell’orfano sannita, Adelphi 1991.

Un altro libro di Giorgio Manganelli, Centuria.

Aggiungi Commento