Son qui che sfoglio il libro Irpinia 1980. Evocare il terremoto. Ripensare i disastri, edito da Effigi. Apro una pagina a caso e l’occhio mi cade su una citazione di Pavese: «Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi». Immagino che sia tratta da Il mestiere di vivere, o perlomeno son convinto che lì ci starebbe bene. In ogni caso, la frase è perfetta per descrivere quel che ho scritto in questi mesi: anch’io dell’esperienza irpina ho fissato dei frammenti, immagini che mi hanno guidato e quasi obbligato a scrivere. La memoria il percorso intero se lo scorda, ma grazie a quel poco che trattiene riesce comunque a rievocare la storia complessiva, il tono, l’emozione. Henry James diceva che i suoi romanzi nascevano da una sorta di image en disponibilité, così potente che allo scrittore non restava altro che svolgerla pazientemente passo passo…

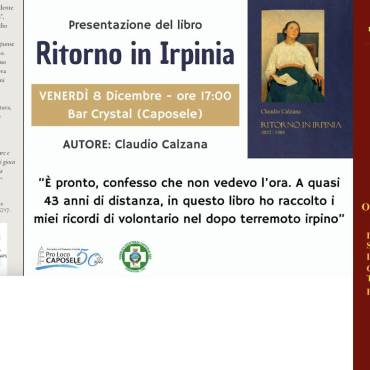

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

Aggiungi Commento