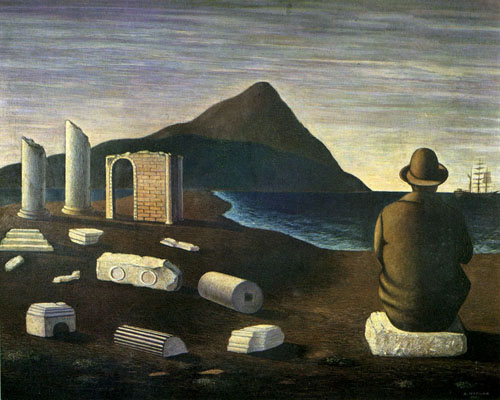

[4] Finalmente il furgone si ferma, siamo in uno spiazzo accanto a un campo da calcio fitto di tende. Macchie scure di persone con le coperte sulle spalle, chi sorseggia tazze di metallo, chi si scalda le mani al falò. Siamo a Teora. Prima impressione: un freddo implacabile e sordo, eccessivo per il mio cappotto blu marinaro, un doppiopetto di flanella decisamente incongruo; e poi fango, fango ovunque, le mie scarpette di città si tirano dietro grumi di argilla a ogni passo; e ancora una folla svelta, un brulicare continuo che a prima vista non dichiara una qualche logica, un compito, una specifica urgenza…

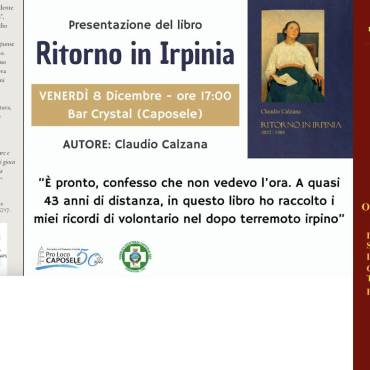

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

2 Commenti

Nel racconto che fai sembra di essere lì a Teora. E poi i richiami a Leopardi mi riportano alla scuola, quando non lo capivo e mi dava noia. Oggi, invece…

Oggi e sempre più Leopardi è nostro contemporaneo, caro Silvio

Aggiungi Commento