[29] Tutti i paesi che ho visitato di recente hanno perlomeno una strada intitolata al sisma. A Teora, ad esempio, si trovano via Caduti 23 Novembre e via Volontari 23 Novembre. A Sant’Angelo dei Lombardi si accede al paese da via 23 Novembre, costeggiando il cimitero. Mi scopro turbato per questa memoria scolpita ovunque, e ribadita tra monumenti e targhe di edifici e chiese. Immagino chi abita in una di queste vie: la carta d’identità ti ricorda per sempre quel che sarebbe bello riuscire a dimenticare. Anche i bambini che nulla hanno vissuto, innocenti nel ricordo, innocenti nel dolore…

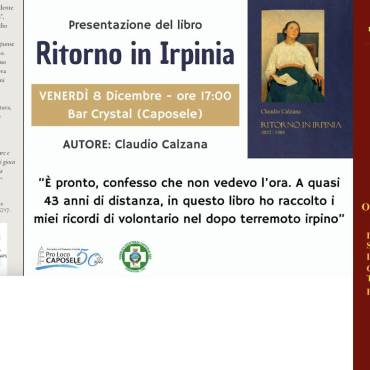

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

Aggiungi Commento