[17] Lo scorso settembre, il mio primo giorno a Teora dopo 42 anni, ho voluto visitare il cimitero. È distante dall’abitato, al termine di via Gasparetto, in una zona isolata e tranquilla. Tra novembre e dicembre 1980, il camposanto era luogo di sepolture provvisorie e fosse comuni, andirivieni continuo di camion con le bare, fatica di ruspe, pellegrinaggio di parenti affranti, freddo maligno che si sommava al dolore. Il 12 settembre 2022, nel sole di una splendida giornata di tarda estate, il cimitero mostrava invece il suo profilo migliore. Finalmente silenzio, finalmente pace, soltanto Paolo e io a percorrerne i viali, a carezzare con lo sguardo le tombe…

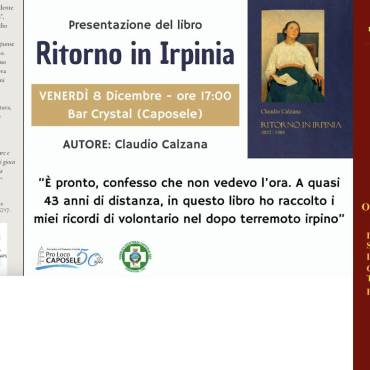

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

5 Commenti

Questa teicoscopia di una necropoli, pervasa da un’aura apocalittica e un po’ tanatofila, mi ha fatto tornare in mente un aforisma stomatonico che i tempi calamitosi e osceni confermano fin troppo: la vita è un cimitero travestito da carnevale.

Sui tempi siamo d’accordo, Eros, sui rimedi chi lo sa. Nel Marat-Sade di Weiss c’è una frase che suona più o meno così: «Prima di parlare del bene e del male è opportuno conoscersi». Mi sa che in qualche modo ci riguarda.

Se si volge lo sguardo dagli eventi più atroci della storia mondiale, come lo sterminio degli ebrei e il rogo atomico di Hiroshima e Nagasaki, ai fatti della cronaca nera italiana, non mancano davvero le evidenze che sembrano attestare non solo la potenza, ma anche (e questo è forse l’aspetto più in-quietante) la banalità del male. Perciò, seguendo le orme di quei dotti dell’età moderna, come Pierre Bayle, insigne pioniere della critica biblica, o di quei pensatori, come Voltaire nel periodo illuministico, Stuart Mill in quello positivistico e, in età novecentesca, il nostro Piero Martinetti, i quali, di fronte allo spettacolo angoscioso e ‘perturbante’ del male fisico e morale, hanno manifestato una forte propensione verso la dottrina del manicheismo, si sarebbe tentati, per dare al male un fondamento razionale e giustificarne l’esistenza sottraendolo alla sfera terribile dell’assurdo, di concepirlo come una realtà metafisica, ossia un’entità autonoma, e non, secondo quanto afferma la dottrina cristiana, come ‘defectus boni’, ossia assenza di bene: concezione, questa, che sembra rivelare, da parte della Chiesa e del cristianesimo, una sorta di riluttanza e quasi di paura a comprendere il significato e la portata del male. Bisogna, allora, riconoscere che vi è un aspetto del Male, che non è stato mai abbastanza approfondito e sul quale converrebbe iniziare una riflessione matura: esso è quello espresso da Mefistofele nel “Faust” di Goethe (1808), quando questo dèmone si definisce «una parte di quella forza che vuole costantemente il Male e opera costantemente il Bene». E, dal canto suo, Hegel, il più grande dialettico dell’età moderna, non ha forse affermato che «la storia avanza dal lato cattivo» e che «la schiavitù è la culla della libertà»?

Se non si vuole, pertanto, accettare, a causa della sua radicalità e durezza, l’indicazione di Bertolt Brecht, secondo la quale «bontà oggi significa distruggere coloro che impediscono la bontà», sarà almeno lecito considerare con la dovuta serietà l’analisi e la proposta, in apparenza meno dure ma altrettanto radicali, di Lars von Trier, il regista di “Dogville”, che alla poetica dell’estraneazione, al teatro didattico e al pensiero marxista di Brecht si richiama esplicitamente: «Bene e male sono dentro di noi e sono le circostanze a fare uscire allo scoperto o l’uno o l’altro. Credo allora che dobbiamo lavorare sulle circostanze.»

Splendida la citazione da von Trier, definitiva. Pensandoci, il male forse è un travestimento arguto del bene, una sua variante soggettiva. Ne va dell’intenzione, del dominio e della brama. Alla fin fine: è il progresso materiale, che si perde per strada quello morale e umano.

Questo parallelo tra cimitero dei morti e cimitero dei vivi è toccante e anche istruttivo. Vale più di un’analisi sociologica con tante cifre e riflessioni. Grazie per questi ricordi, tracciano una storia d’Italia molto particolare e riuscita.

Aggiungi Commento