[32] Il paesaggio del dopo terremoto è spesso caratterizzato da stabili rovine, ossimoro che definisce a perfezione il provvisorio: i borghi abbandonati e fatiscenti, con qualche casa rimessa a nuovo – più per ostinazione che per convinzione – ne sono l’emblema più evidente. In prospettiva, si possono immaginare come parchi archeologici, reperti da proporre ai turisti quasi fossero vestigia antiche. Là dove, per ragioni di sicurezza, non è stato possibile ricostruire in loco, si è scelto di rifare tutto altrove e daccapo. A Conza della Campania, ad esempio, le rovine le hanno lasciate a far compagnia ai resti dell’antica Compsa, insediamento abitato dagli Irpini, una delle quattro tribù dei Sanniti sconfitti dai Romani nella battaglia di Benevento del 275 a.C. La nuova Conza, terminata nel 1992, fa un effetto strano: abitazioni poco coerenti al contesto, strade vuote, negozi chiusi senza avviso alcuno. E piazze inquiete, roba da scomodar De Chirico…

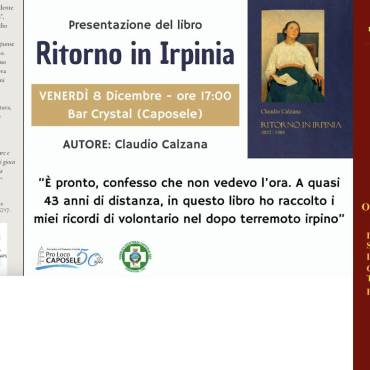

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

1 Commento

Noi dobbiamo riscattare l’Irpinia perché non avremo più un’altra occasione. Dobbiamo crederci e lasciare ai nostri figli una terra nuova da abitare. Grazie per il suo racconto, ci dà occasioni di riflettere e sperare

Aggiungi Commento