[26] I terremoti hanno fatto l’Italia, altro che i Savoia. Nei secoli distruzioni e ricostruzioni hanno modificato il paesaggio, lo hanno per così dire rifatto. Eppure, l’uomo – capriccioso e ostinato come solo un bambino – sembra aver dimenticato la sua precaria condizione, seduto com’è su di una terra inquieta, sempre pronta a riprendersi ciò che le spetta. Nell’incanto della vita quotidiana, egli dimentica il peggio, come se l’oblio potesse proteggerlo dal suo stesso destino…

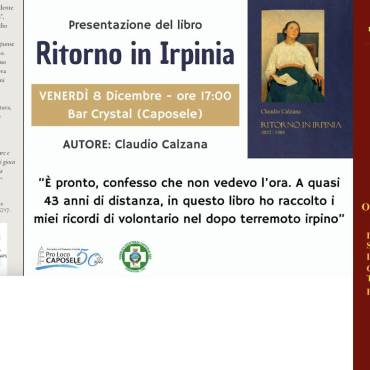

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

1 Commento

Grazie per questi racconti così belli e veri. Sembra di esserci!

Aggiungi Commento