[27] A riguardarlo da vicino, il terremoto è una faccenda terribilmente democratica. Piglia tutti, chi viene viene, mica fa distinzioni sociali o di censo. Lo sa bene Ignazio Silone, che ha vissuto sulla sua pelle la scossa del gennaio 1915 nella Marsica: «In una contrada come la nostra, in cui tante ingiustizie rimanevano impunite, la frequenza dei terremoti appariva un fatto talmente plausibile da non richiedere ulteriori spiegazioni. Nel terremoto morivano infatti ricchi e poveri, istruiti e analfabeti, autorità e sudditi. Il terremoto realizzava quello che la legge a parole promette e nei fatti non manteneva: l’uguaglianza di tutti»…

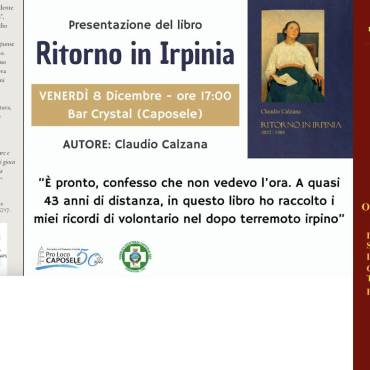

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

1 Commento

Non ci avevo proprio mai pensato alla democrazia del terremoto, una democrazia triste certo, ma è così che succede quando la sciagura coglie un popolo. Noi non ci siamo piegati, però il ricordo ancora brucia, perché tutti abbiamo avuto qualche perdita materiale e umana

Aggiungi Commento