Fotografia di Angelo Ciavarella.

[24] In roulotte dormivamo in quattro, due per parte. Da un lato Paolo Endrizzi insieme a don Pier Giorgio Bellucco, che prima di addormentarsi se la contavano e ridevano per ore; dall’altro io con uno dei volontari di passaggio. In genere si trattava di ragazze, cosa che Paolo ancor oggi mi rinfaccia, come potete ben immaginare. Nato a Merano nel 1936, al tempo don Bellucco aveva 44 anni, giusto il doppio dei miei. Musicista di rara finezza, era appena rientrato da dieci anni di missione in Giappone. Tranquillo e misurato – le rarissime volte che si arrabbiava se ne usciva con oscure espressioni in giapponese che facevano ridere tutti quanti – don Pier Giorgio indossava dei moon boot dal colore molto vivace. Lo prendevamo in giro per questo, e lui stava al gioco: dai, dove si è visto un Carmelitano Scalzo conciato in questo modo…

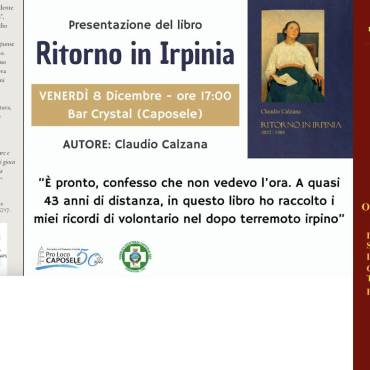

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

Aggiungi Commento