[20] Nelle campagne attorno a Teora molti casolari erano messi davvero male, da non capire come facessero a reggersi in piedi. Raggiungerli era molto complicato, soprattutto dopo le nevicate, con il ghiaccio che teneva per giorni in scacco le strade; senza dimenticare che pochi mezzi potevano arrampicarsi senza danno per sterrati e dossi, tanto che – lasciata la jeep dove possibile – alcuni casolari li si doveva raggiungere a piedi, consegnando provviste e medicinali pochi per volta. Durante la mia prima visita fuori Teora, mi venne una domanda che avrei fatto bene a tenermi in tasca: «Perché non vi spostate in zone più sicure?». «E chi ci pensa alle bestie?», mi rispose secco il proprietario di casa

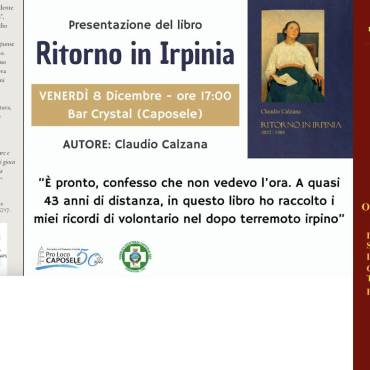

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

5 Commenti

Terremoto in Turchia: un’ecatombe! Alla luce di una tale tragedia mi sono andata a rileggere sia questa che la precedente pagina su quello in Irpinia. È stato un momento di grande emozione perché alle immagini, che in un certo senso si potevano sovrapporre (le dimensioni assolutamente non paragonabili), entravano negli occhi e nel cuore le presenze umane. L’urgenza dell’intervento, i soccorritori, i sopravvissuti, le fatiche, il dolore straziante, la disperazione fatta carne. Ecco, voglio proprio sottolineare ancora una volta la Sua grande capacità di presentare plasticamente tante figure nella loro coraggiosa fragilità, messa alla prova dalla tragedia. Una raffinatezza psicologica non da scherzi, che presenta in modo mirabile un quadro apocalittico! Grazie davvero per questa “trasmissione” di sentimenti, vissuti in prima persona e quindi tanto più preziosi.

Carissima Ida, quanto sta accadendo in Turchia e in Siria mi spezza il cuore. Anche se solo in parte, io so cosa vuol dire. E so che il dolore sarà immenso, infinito, una cicatrice che non potrà rimarginarsi mai. So anche che un terremoto non dura un minuto: nasce molto prima, quando si costruiscono edifici non all’altezza, per non dire fatiscenti; e va avanti per anni, per dar conforto e sostegno a chi resta, per tacer delle malversazioni che sempre – sempre – accompagnano questi eventi nefasti. Un terremoto non è semplice sfortuna, o colpa della Natura, ma va imputato a chi «non ha ordinato virtù a resistere», come scriveva Machiavelli.

La vita di campagna non soggiace alle regole della città. Altri i principi, altre le priorità. Nella mia esperienza, sia pur limitata alle campagne abruzzesi, tempi e ritmi sono dettati dalle stagioni, non dalle preoccupazioni, O meglio: certo che vivere in campagna è complicato e duro, ma prevale la fiducia nelle sorti naturali, a quel che la vita ci consegna e chiede.

Anche la mia famiglia scelse di non allontanarsi da Caposele. Si sistemò in un ” casino” ( da noi questa parola significa piccola casa rurale) che non aveva acqua e corrente elettrica, ma aveva un pozzo e un piccolo bagno. Fino al terremoto era stato usato come pollaio, ma nel giro di pochi giorni fu trasformato in una cucina molto molto rustica, con camino di mattoni; le galline furono sistemate sotto la radice di un ulivo, e quel locale, poi raggiunto da acqua ed elettricità, fu il nostro soggiorno per diversi anni. Qui ci riunivamo, venivano a trovarci i nostri amici e conoscenti, anche qualche volontario, qui i miei figli hanno giocato nei primi anni di vita con nonni e bisnonni. Nonostante i disagi ci sentivamo davvero molto fortunati. Nel periodo natalizio, un giorno si fermò la camionetta dei tedeschi che lasciarono vicino al cancello un pacco-dono. Aprendolo trovammo qualche dolcetto , candele e una bambolina vestita da Babbo Natale. Il vestito era di colore verde così come usano vestire Santa Clous i popoli nordici. Per molti anni quella bambolina ha trovato posto sotto il nostro albero di Natale. Dico grazie a quei sconosciuti che resero più lieto il nostro Natale e a quei volontari che, come racconti , si recavano nei casolari di campagna a porgere il loro aiuto scoprendo un mondo di semplicità e attaccamento alle radici.

Che bel racconto, Lucia, così semplice e così vero. Grazie infinite per questi tuoi ricordi.

Aggiungi Commento