[18] Ricordo una riunione molto nervosa. Era una sera di gennaio, gelida, dentro una tenda con la luce al minimo, tutta riservata al tavolo delle cosiddette autorità. Tra gli altri, il delegato della Croce Rossa regionale, che era venuto a sostenere la causa delle ruspe: a suo giudizio i detriti andavano sgombrati in fretta, le vie ripulite dalle macerie, il paese aveva bisogno di una parvenza di ordine. I teoresi erano totalmente contrari a quella scelta, che giudicavano perlomeno affrettata, e protestavano vibratamente. Per loro significava abbandonare la speranza di trovare i corpi ancora dispersi, oltre ai tanti ricordi – oggetti quotidiani, documenti, fotografie – che giacevano sotto macerie. A favore della soluzione più spiccia erano anche i tedeschi…

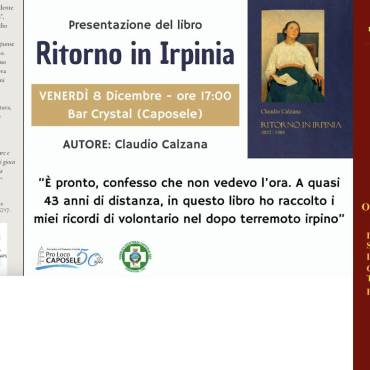

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

2 Commenti

Ciao, ho appena letto questo tuo post e ho visto la seconda foto. La casa bianca a fianco di quella rosa in Piazza XX settembre era la casa della famiglia di mio nonno materno, la famiglia del Guercio (con la d minuscola). Io nell’anno in cui ho abitato a Teora per un periodo ho abitato casualmente in un appartamento adiacente, avevo 11 anni ed eravamo io, mia madre e mio fratello che di anni ne aveva 3. Conoscevo la famiglia Corona, la famiglia nobile del paese, guardavo “lo struscio” per il corso dalle finestre e ascoltavo i racconti di famiglia di mia madre. Ho vissuto a Teora dall’estate 1966 alla primavera inoltrata del 1967, ci ho frequentato la prima media e ho ancora, per fortuna, amici e amiche vivi, anche se altri, pure parenti, sono rimasti sotto le macerie. Un ricordo vivido di quel mio inverno ha per protagonista proprio quella piazza: aveva nevicato e per tutta la mattina avevo visto i bambini scivolare prendendo la rincorsa su un lastrone di ghiaccio. Divorata dalla voglia di fare lo stesso, ma troppo timida e insicura per misurarmi con la loro abilità dovuta all’esperienza (avevo visto una sola volta la neve a Taranto a tre anni, mentre per vederla a Napoli avrei dovuto aspettare di averne 16), aspettai l’ora morta del dopo pranzo, trovai una scusa per scendere, forse dicendo che andavo dal tabaccaio, e nella piazza deserta presi la rincorsa e…finì la mia scivolata sul sedere! Fu comunque molto divertente e “trasgressivo” per la bambina imbranata che ero all’epoca.

Grazie, carissima Irene. I tuoi ricordi mi convincono una volta di più che il valore dei miei racconti sta tutto nel legame che riescono a creare con chi mi legge. Come nel tuo caso, altri testimoni si son fatti vivi, mi hanno inviato immagini e memorie. La scrittura forse a questo serve, a donare rammendi e ragioni.

Aggiungi Commento