[33] Chiamo a raccolta i ricordi di quei giorni, me li conto sulle dita. Ci sono tutti o qualche momento me lo son perso per strada? E se l’ho perso, è perché brucia troppo o più semplicemente non ha peso? La memoria, si sa, a volte gioca brutti scherzi, e ti propina quel che le fa comodo e conviene. Di certo se non fossi tornato in Irpinia dopo oltre 40 anni non avrei mai iniziato a scrivere. I ricordi non si sarebbero fatti vivi, bussando come solo loro sanno fare: con la certezza, cioè, che prima o poi qualcuno viene ad aprire. Mi chiedo: ma perché ricordo certe cose e non altre? Vai a saperlo, non sei tu che decidi: «Si incide a fuoco qualcosa affinché resti nella memoria: soltanto quel che non cessa di dolere resta nella memoria» afferma Nietzsche ne La genealogia della morale…

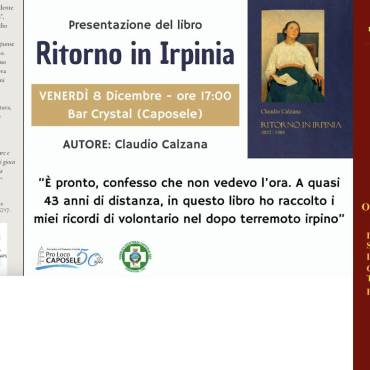

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

Aggiungi Commento