[31] Ai tempi mica me n’ero accorto. E invece nel mio viaggio recente ho notato che in questa zona d’Irpinia ogni paese ha il suo drappello di cani randagi, o se preferite zingari e felici. All’inizio pensavo avessero un padrone lì nei pressi, qualcuno che li segue a raccattar le deiezioni. E invece no, o perlomeno io non me ne sono accorto. Magari i cani – persino quelli che vedi trottare tra un paese e l’altro – sono adottati dalla comunità intera, oltre il facile rito del possesso. A Caposele, per dire, una cagnetta smilza si sdraiava dovunque, anche in mezzo alla strada, con le auto a chiedere permesso. Aveva un certo qual fare regale, forse proprio perché non aveva un padrone…

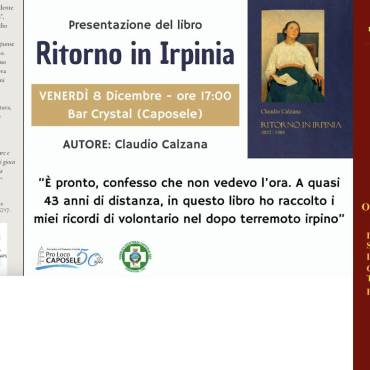

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

Aggiungi Commento