[28] Caposele, piazza Sanità. Spaparanzati su una panchina del giardinetto pubblico, Paolo ed io siamo in attesa di visitare l’acquedotto di Caposele, straordinaria opera di ingegneria idraulica lunga ben 244 chilometri. Nel mentre, più di un’auto si ferma, anzi a ben vedere è tutto un via vai alla fontanella pubblica a due passi da noi. Scendono famiglie, ragazzi, gruppi assortiti. Riempiono bottiglie e piccole damigiane: l’acqua del Sele è purissima e giustamente rinomata. Dal 24 aprile 1915 disseta la Puglia, fino ad allora una delle zone più aride d’Europa, stremata dalla sete e dalle malattie infettive, i campi sterili e secchi…

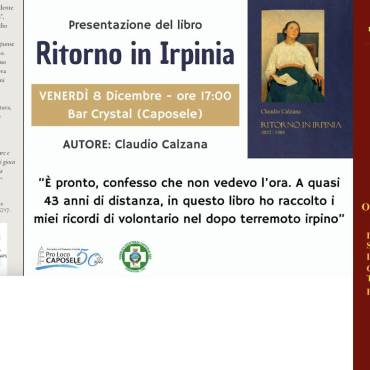

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

2 Commenti

In Lombardia esistono i BIM (bacini imbriferi) enti pubblici in cui sono rappresentati i Comuni. I benefici dei proventi qui vengono distribuiti su tutto il territorio provinciale montano. L’acqua del Sele viene captata in un punto preciso ma è il prodotto dei Monti Picentini, come quella del Calore. Intanto non ho ancora visto un politico irpino a livello comunale, provinciale o regionale impostare una politica di rivendicazione di diritti sui nostri beni (acqua e vento). Rimangono le rivendicazioni campanilistiche ed isolate di Caposele e Cassano che , in qualche misura, sono ascoltate. Il problema non si risolve così

Caro Massimo, grazie per il suo commento. Ho cercato di rendere quel che ho visto e appreso nel mio viaggio di ritorno in Irpinia 42 anni dopo il terremoto, e ci son cose che francamente non mi spiego. Tra l’altro, non mi pare che l’Irpinia sia poco rappresentata politicamente, eppure sembra contare davvero molto poco. Chi lo sa, forse manca una piena consapevolezza dei problemi, forse una seria cooperazione tra le varie anime e zone. O forse semplicemente prevale la rassegnazione, tra tutti il peggior male, perché senza rimedio.

Aggiungi Commento