[15] L’ho scritto fin dalla prima puntata di questo mio memoriale, e mi ripeto: a Teora ci andai per anticipare il servizio civile e allo stesso tempo per evitare quelle ipocrisie natalizie che proprio non riuscivo a digerire. Possibile che durante l’anno tra i miei genitori ci fosse una continua tensione, per tacer d’altro, e poi a Natale magicamente scattasse la pace? Pace che tra l’altro non durava chissà quanto, perché gli screzi tornavano a galla giusto dopo aver scartato i regali, cioè a tavola, tra una portata e l’altra….

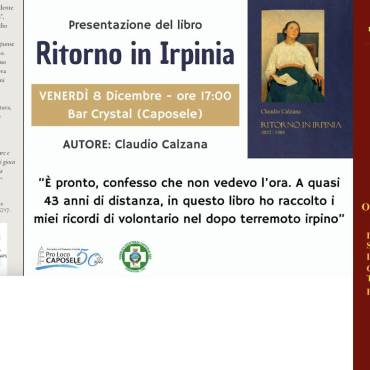

L’intero mio memoriale si trova ora raccolto nel volume Ritorno in Irpinia.

3 Commenti

bello e toccante

Grazie

Meravigliosi questi intrecci familiari, tra padri madri nonne e figli. Senza dimenticare il professore, storia incredibile e bella

Aggiungi Commento